■「相撲」と聖書につながりが!?

ただ、私は、ここで、ふと疑問が浮かびます。そもそも、なぜ古代の日本人は、争うことを「すまふ」と言ったのでしょうか?

それに、相撲の原型は、縄文・弥生時代の農耕儀礼までさかのぼるといわれています。歴史があまりにも長く、その成り立ちについて解明されていない部分が多いんです。

そこで、注目したいのが、旧約聖書の創世記32章にある、ヤコブと天使の伝承です。ユダヤ民族の父祖・ヤコブが、神の使いである天使と、夜通し取っ組み合いの格闘をしたというエピソードがあります。

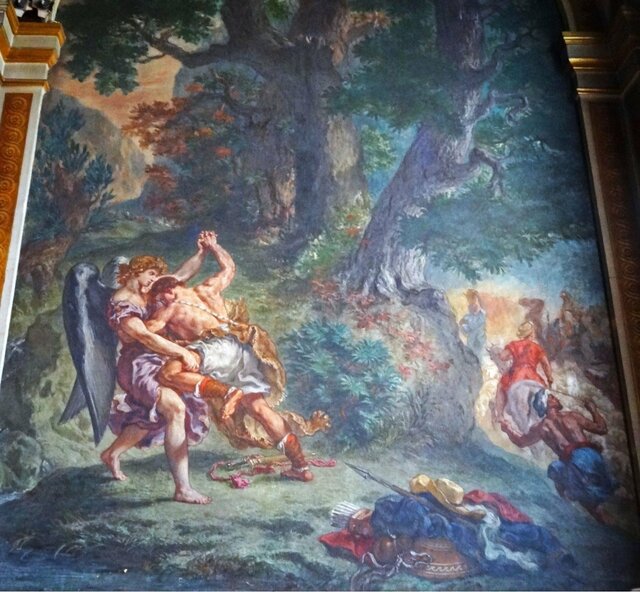

ちなみに、画家・ウジェーヌ・ドラクロワの絵画作品『ヤコブと天使の戦い』では、まるで相撲の寄りのように、ヤコブと天使が互いの腰を掴んで取っ組み合っている様子が描かれています。ぜひ一度、ご覧になってください。

格闘の末、ヤコブは「イスラエル」に改名し、神の祝福を受けたと言われています。そして、ヘブライ語で書かれた聖書には、このときの2人のやりとりで、“彼の名前は…”という意味の「シュモー」という言葉が、たびたび出てきます。

シュモー。すもう。両者の発音が、ずいぶん似ていると思いませんか?