教科書には載っていない“本当の歴史”――歴史研究家・跡部蛮が一級史料をもとに、日本人の9割が知らない偉人たちの裏の顔を明かす!

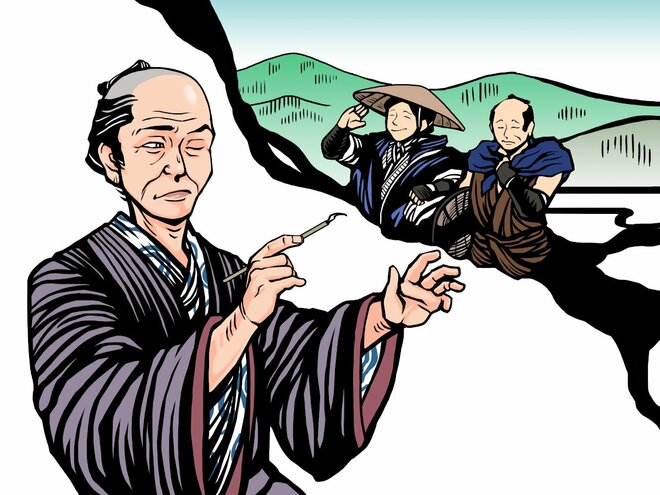

弥次(やじ)さん喜多(きた)さんの二人がドジを繰り返す『東海道中膝栗毛』。膝栗毛は自分の膝を栗毛(馬)の代わりに使う歩行旅行のことをいい、弥次喜多の珍道中に江戸の庶民は抱腹絶倒。その作者が十返舎一九(じっぺんしゃいっく)だ。

一九は弥次喜多顔負けの奇行で知られ、あるときは来客が入浴している隙に着物を借用し、その姿で年始回り。また、遺言で事前に仕掛け花火のようなものを棺桶(かんおけ)に仕込んでおき、遺骸を荼毘(だび)に付したところ棺桶の中から火花がほとばしり、死後も人を驚かせたという。

しかし、それらの逸話の多くが史実でないとされる。弥次喜多の印象が強烈すぎて、その作者の実像もつい誇張されてしまったようだ。では、一九は実際にどんな人物だったのだろうか。まずはその経歴から。

江戸時代の伝記類によると本名は重田貞一。明和2年(1765年)、駿府(静岡市)で生まれ、軽輩ながら武士階級とされる。筆名の十返舎は、香木の黄熟香の別名「十返し」にちなみ、当時、香道に慣れ親しんでいた武士ならではの命名といえる(一九は幼名の市九から)。若くして江戸に出て旗本の小田切土佐守直年へ仕え、小田切が大坂町奉行となったため、大坂へ移ったものの、武家奉公を辞め、戯作者(作家)を志す。