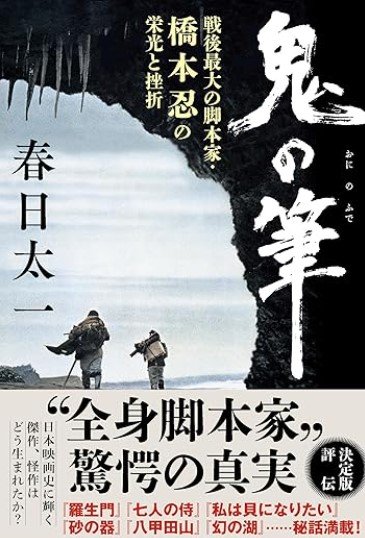

■この脚本を映画化したいからすぐ東京に来てくれ

伊丹万作の一周忌に呼ばれた橋本は、伊丹夫人に一人の映画関係者を紹介されたんです。おそらく「伊丹万作の最後の弟子です」とかなんとか紹介されたんでしょう。映画関係者も興味を持って、橋本の書いた脚本を読むことになった。

折しも、当時は戦争が終わって映画づくりが、どっと始まった頃。みんな娯楽に飢えてるから、公開すれば当たる。映画会社とすれば、喉から手が出るほどシナリオが欲しい。

橋本が書いたシナリオの中の1本に、芥川龍之介の短編小説『藪の中』を脚本化したものがあった。これが、この映画関係者の知り合いの若手監督の目に留まる。

「この脚本を映画化したいから、すぐに東京に来てくれ」

と呼ばれて、橋本は急遽、東京に出ていくことになる。彼の運命が、ここから急展開していく。

東京に出てきた橋本が東宝の砧スタジオを訪ねると、そこにまだ40少し手前の長身の映画監督がいた。男の名は黒澤明。

橋本の脚本の原作となった『藪の中』は、女を襲って暴行する山賊と、襲われた女、そして妻である女を守ろうとして殺された武士の、3人の物語。

山賊は「女が俺を求めた」と言い、女は「山賊に暴行された」と言うし、殺された女の亭主の〝霊〟は「女が裏切って山賊のもとへ走った」と言う。三者三様の証言で、誰が本当のことを言っているのか分からない。真実が分からないから「藪の中」。

「真相が分からないのが戦後の混乱にぴったりで面白い」と、黒澤が目を付けた。

ところが、ここで問題が起きた。橋本の脚本を映画にすると、30分で終わってしまう。そこで、物語を足してほしいと黒澤に注文されて考えたのが、同じ芥川龍之介の短編小説『羅生門』と組み合わせること。

ここから橋本忍の悪戦苦闘が始まる。どうすれば2つの小説を組み合わせることができるのか。

そこで登場するのが、4番目の証言者。事件の目撃者(薪売り)を物語に付け加え、話の語り部にした。

とある男(薪売り)が婦女暴行殺人事件を目撃していたという“外側から内側の事件を見る”という複雑な構成につくり変えた。つまり『藪の中』という物語を『羅生門』という物語で包んだ。

この映画『羅生門』(1950年公開)は海外で、めちゃくちゃ高い評価を受けて、ヴェネツィア国際映画祭でグランプリにあたる金獅子賞を受賞した。本場アメリカでも“真相がよく分からない”ことを「ラショウモン」と言う、スラングが流行ったほどだって。

これが日本映画の国際化のスタート。まったく無名だった橋本忍の脚本家人生は、こうして華々しく幕を開けたのであった。続きは次回。

武田鉄矢(たけだ・てつや)

1949年生まれ、福岡県出身。72年、フォークグループ『海援隊』でデビュー。翌年『母に捧げるバラード』が大ヒット。日本レコード大賞企画賞受賞。ドラマ『3年B組金八先生』(TBS系)など出演作多数。