■裁判中の事件をテーマに裁判所や警察から圧力も

そんな彼が次に書いたのが『真昼の暗黒』(1956年公開)。監督は腕のいい社会派の今井正でした。

この映画は実際の事件(八海事件)を扱った内容で、単独犯だった犯人が罪の軽減を目的として、知人4人を共犯者に仕立てるという事件。映画では共犯とされた4人が家族とともに冤罪で苦しめられ、必死で警察や裁判所と戦うという実録モノ。

この作品の何がすごいかって、実在するこの事件は、目下、最高裁で係争中だった。まだ判決が出ていないのに‟4人は無罪”で冤罪だと決めつけたストーリーにしたんだ。

これには当時、警察や裁判所から圧力がかかったらしい。警察と裁判所に盾つく、いわゆる反体制派の共産主義者だと目をつけられたが、それでもかまわず映画は作られた。

ラストは悲惨なシーンで、容疑者の一人の母親が、拘置所の面会室を訪ね、涙を流しながら息子と向き合う。時間になり立ち去る母親の背中に向かって息子が叫ぶ。

「おっかさん! おっかさん!」

必死に叫ぶ息子を看守たちが押さえつけながら映画は幕を閉じる。‟嗚呼、残酷な裁判所と警察でありました”で終わりだけど、本当に無罪かどうかは映画を作った時点では分かっていない。

では、なぜ橋本は警察や裁判所に睨まれつつ、この映画を作ったのか。

その理由はただ一つ、観客を‟泣かせたい”から。

武田流に代弁すれば、こうなる。

「真実とか正義ではなく、一番最後に‟おっかさーん!”と叫ぶことで、お客が泣くというのが映画にとっては一番大事なこと」

‟映画はお客を泣かせなければいけない”というのが、橋本の映画作りの根底にある。

本書には『真昼の暗黒』を製作するにあたっての裏話が載っております。当時、三益愛子という女優さんの‟母モノ”大映映画が当たっていた。子供を抱きしめて「おっかさんはおまえのことを離さないから」とか何とかいうお涙頂戴映画。これに対抗した映画を作ろうと考えた橋本が、大映をライバル視する東映のプロデューサーに言った言葉がこれ。

《今度の「裁判」というのは、無実の罪になってる人が四人いるんだ。それにみんな母親や恋人がいる。つまり、四倍泣けます、母もの映画だ》

橋本が燃えていたのは4人の冤罪を晴らすことじゃない。4倍泣かせること。だから最後は「おっかさーん!」と叫んで泣く。この映画は社会正義でも何でもない。お涙頂戴映画なんだ。

橋本の筆は妙な理屈を書く筆ではない。泣くか笑うか、当たるか外れるか、作品にはそれだけしかない。何よりも、それが橋本にとっては大事なこと。そのためには4倍泣かせる映画を作る。

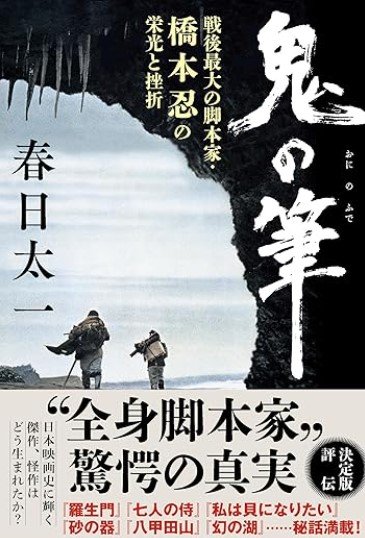

大衆を躍らせるためには何が必要か。それのみを必死に追い求めたのが、橋本忍という脚本家のすさまじいまでの情熱、「鬼の筆」なんだ。

武田鉄矢(たけだ・てつや)

1949年生まれ、福岡県出身。72年、フォークグループ『海援隊』でデビュー。翌年『母に捧げるバラード』が大ヒット。日本レコード大賞企画賞受賞。ドラマ『3年B組金八先生』(TBS系)など出演作多数。