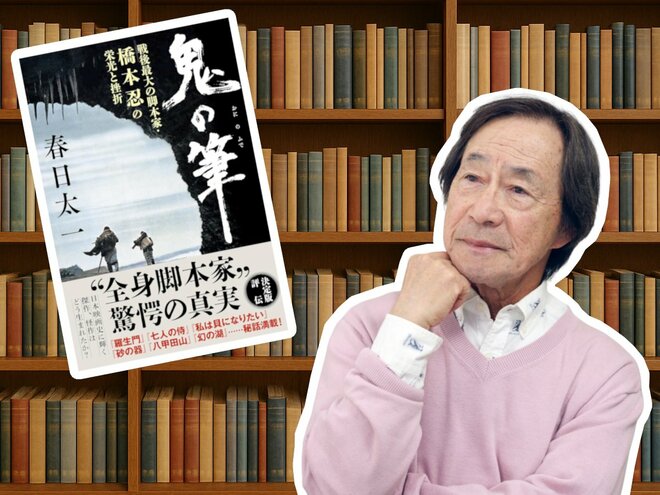

武田鉄矢が、心を動かされた一冊を取り上げ、“武田流解釈”をふんだんに交えながら書籍から得た知見や感動を語り下ろす。まるで魚を三枚におろすように、本質を丁寧にさばいていく。

戦後最大の脚本家・橋本忍の人生を追いながら、日本映画史に残る名作の裏側を覗き見ております。私も映画の現場に携わる一人として、今回も熱い武田節でお送りいたしましょう。

終戦の日を描いた『日本のいちばん長い日』(原作は半藤一利のノンフィクション)で、大日本帝国の滅びを描くなど、数々の社会派ドラマや人間ドラマの傑作を世に送り出した橋本。そんな彼は、松本清張のベストセラー小説を脚本にしたことでも知られています。

とりわけ、『砂の器』や『霧の旗』は、年間配収上位にランクインするなど大ヒットを記録。映画史に残る社会派サスペンスの傑作を生み出しました。

もちろん名作たるゆえんは原作が素晴らしいことは言うまでもありませんが、「文字で書かれた世界を映像化して視覚化するというのは、物語全体に“化学変化”が起こらないと絶対にヒットしない」というのが橋本の脚本家としての信条でした。

橋本という脚本家は、映画化に関しては非常にシビアな目を持っている。原作をぬるく映像化するなんてことは絶対しない。本書には橋本自身の言葉で、こう書かれています。

《原作の中にいい素材があれば、あとは殺して捨ててしまう。血だけが欲しいんだよ。他はいらない。そうやって原作者たちの生血を吸っているわけだよな、僕の脚本は》

原作の姿や形は、どうでもいい。欲しいのは作品に流れている生血だけ。原作を映像化するとは、つまり原作から血を抜き出して映画に輸血する行為である。作品に流れている血を全部吸い上げて映像に注ぎ込む。

原作に対する向き合い方について、かつて師の伊丹万作から尋ねられたとき、橋本は、こんなふうに答えております。

“原作は生き物に例えれば牛みたいなもの。映像化はこの牛を一発一撃で殺す。殺し方が悪いと原作という牛が暴れる。だから一撃必殺で頸動脈をきれいに切って血だけ吸い取る。その血だけを映像に流し込む”

一部、武田流解釈を交えておりますが、橋本忍という脚本家の原作への向き合い方が良く分かるのではないでしょうか。