■たった20字を映像化した『砂の器』

なんとか形にしようと、橋本も山田も必死になって原作を読む。ところが読めば読むほど、2人とも“う~ん”と唸り始める。ハンセン病差別の告発という観点では社会的に意義ある作品だけれど、得てして告発モノは映像になりづらい。

頭を抱えた橋本は、とりあえず物語の舞台の島根県・亀嵩に行ってみようと、山田と連れ立って現地取材に出かけた。……そこで橋本に、あるアイデアが閃く。

《そういえば、小説にはあの父子の旅について20字くらいで書かれていたよな。「その旅がどのようなものだったか、彼ら二人しか知らない」って》

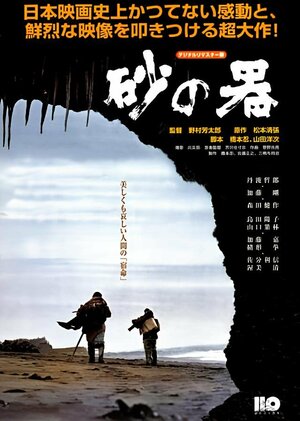

ハンセン病を患った父、行き場のない息子。父子は流浪の旅に出る。それを小説は一行で記している。たったの20字。ここに映画のネタがあった。「この20字は映像になる」と。これが映画『砂の器』の名場面である、長尺の回想シーンになります。

私はこの当時の話を、山田監督ご本人から聞いたことがあります。当時の山田監督は「もう映画化しないだろう」と思っていたそうです。そうしたら橋本が、「洋ちゃん、洋ちゃん」と呼ぶから「何ですか?」と聞いたら、橋本はこう言ったそうです。

「ちょっとね、一行すごく気になる文があるんだよ。ここを20分か30分やってみないか? この20字だけを映像にするの」

お遍路の姿をした父子が美しい日本の四季の中を歩いて巡礼する。その姿を引き画で撮る。差別と偏見に遭い、人目を忍ぶように放浪する父子の姿。橋本はひと言、「これは泣ける」。本書では、橋本が当時を思い出して、こう語っております。

《父子の旅だけで一本作る。あとはどうでもいいと割り切っていたからね》

しかし、新たな問題が浮上する。

「1ヵ月か2ヵ月で1本撮るならわかるが、1年間かけてロケして一体、いくらかかると思ってるんだ」

橋本のアイデアを聞いた松竹のお偉いさんは大激怒。

これ、私も製作から聞いたことがありますが、私が出演させていただいた『幸福の黄色いハンカチ』(77年公開)でも、ロケに出ると一日あたり200万~300万かかったといいます。50人以上からなる撮影部隊で撮るわけですから、とにかく金がかかる。それを1年間かけて撮るとなれば、それは、とんでもない額になる。「それなら、もう2、3本つくったほうがいい」と松竹上層部からストップがかかった。

しかし、橋本忍も簡単には引き下がらない。50人の撮影部隊を削って、10人程度の少人数でロケすることを思いついた。撮りたいのは“2人が風景の中を歩いてる姿だけ”。スタッフを削ろうと思えば、できないことはない。