武田鉄矢が、心を動かされた一冊を取り上げ、“武田流解釈”をふんだんに交えながら書籍から得た知見や感動を語り下ろす。まるで魚を三枚におろすように、本質を丁寧にさばいていく。

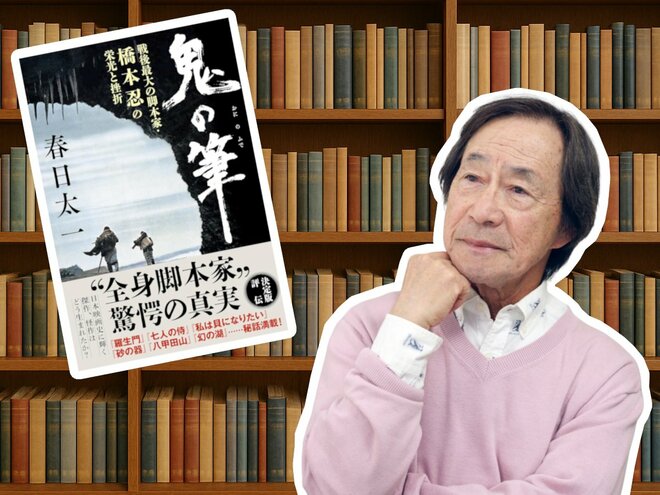

大ヒット映画を連発した橋本忍という脚本家の実像を描いた『鬼の筆』(春日太一著・文藝春秋)を題材に、前回に引き続き、今回も名作中の名作『砂の器』の舞台裏に迫ってみようと思います。

ご覧になっていない方のために、簡単なあらすじを武田流で紹介させていただきます。

時は1971年。東京・蒲田にある国鉄操車場で一人の男の死体が見つかる。遺体の身元は不明。事件前夜に被害者が立ち寄ったバーで、連れのサングラスの男との会話から聞こえてきた「カメダ」という東北弁訛りの言葉だけが残された唯一の手掛かり。その手掛かりをもとに執念の捜査を続けた刑事は、やがて、ある男の暗く哀しい過去に行きつく。

ハンセン病という、当時は不治の病を患った父と行き場のない息子が、差別と偏見の目に晒され、お遍路姿で流浪の旅に出る。そこには、この父子が背負った壮絶な宿命があった――。

松本清張原作の『砂の器』は、ある殺人事件を通して、人間社会の理不尽な差別や偏見を問う社会派ミステリーの問題作でした。

ところが、清張自ら映画化を頼み込んだ橋本が原作を読んだ感想は「まったく面白くない。映画にならない」。一時は映画化を断念しかけたとき、橋本が見つけたのが原作に書かれていた一行だったとか。

『その旅がどのようなものだったか、彼ら二人しか知らない』

この一行にピンと閃いた鬼才・橋本は「父子の旅で一本つくる」と脚本を書き始め、共同脚本の山田洋次さんとともにシナリオを完成させた。

ところが、いざ撮影となったところで松竹の社長の鶴の一声で突然、中止が決定。長期ロケ費用がかかりすぎることと、松竹映画の伝統である家庭的な作風とあまりにも違う殺伐とした内容であることなどから、『砂の器』の製作は頓挫し、映画化はお蔵入りとなってしまうんです。