武田鉄矢が、心を動かされた一冊を取り上げ、“武田流解釈”をふんだんに交えながら書籍から得た知見や感動を語り下ろす。まるで魚を三枚におろすように、本質を丁寧にさばいていく。

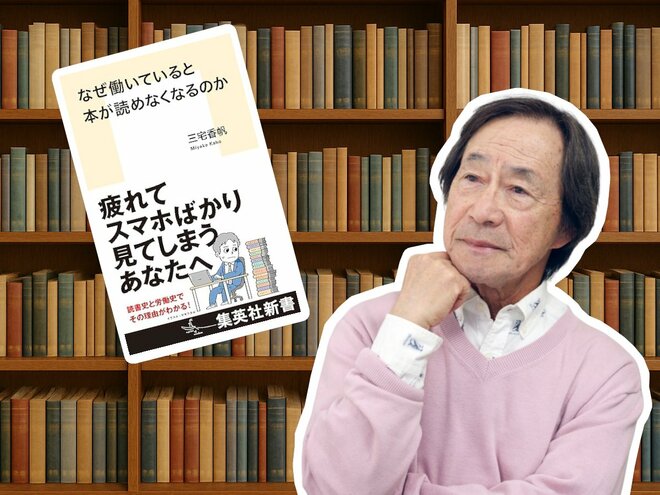

今回のテーマとして取り上げさせていただく本は『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆著・集英社新書)。

著者の三宅さんは1994年生まれの今年31歳になる女性。私とは45歳も年の差がありますが、‟日本人と読書”というテーマを切り口に語っていこうと思います。例によって武田節満載で語っていこうと思います。

さて、著者の三宅さんは、この本ののっけから、若い世代の読書離れが進んでいることを憂いています。「日本人は長時間労働ゆえに本を読む暇すらない」との嘆き。

その嘆きを彼女は、なんと明治維新からひもといていきます。

キーになるのは、近代以降の日本の働き方と、読書の関係です。あらゆる文化の中でも、読書の歴史は長い。明治時代から日本人は読書を楽しんできました。

明治維新があって、日本が徳川の世から離れて近代化に向けて舵を切った。新しく近代国家をつくるところから日本人と本との密接な関係が始まった。

そもそも日本人の近代的な読書習慣は、明治以降にはじまった。(中略)そこには明治政府の思惑も絡んでいた。つまり日清・日露戦争後の政府は、文明国としての文化・教育水準を高めるために読書を推奨した。一部エリート層ではなく、国民全体の知的水準の向上のために、読書という趣味に白羽の矢が立ったのだ。

つまり、日本人に培われた読書習慣というのは、明治政府の政策の一環だったわけですね。

さぁ、明治という新しい時代が幕を開けた日本では、江戸時代には禁じられていた‟職業選択の自由”‟居住の自由”という権利が庶民に与えられ、若者たちには身分に捉われずに「立身出世したい」という野心が生まれます。そんな世相を反映して、ある本がベストセラーとなった。