武田鉄矢が、心を動かされた一冊を取り上げ、“武田流解釈”をふんだんに交えながら書籍から得た知見や感動を語り下ろす。まるで魚を三枚におろすように、本質を丁寧にさばいていく。

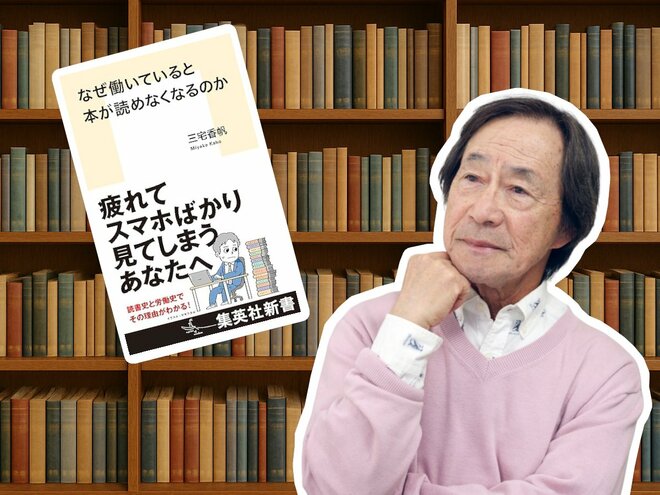

今回のテーマとして取り上げているのは『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆著・集英社新書)。

前回は明治維新から始まった日本人の読書習慣について、ビジネスハウツー本の元祖『西国立志編』、谷崎潤一郎『痴人の愛』など、明治から大正にかけてのベストセラーを題材として“日本人と読書”について、いつものように武田流解釈を交えてお話しさせていただきました。

さて明治政府の読書推進政策もあって、日本人の間に読書習慣が定着しだした頃、読書どころではなくなる大事件が勃発します。

それが大正12年に起きた関東大震災。これが出版界に大打撃を与えます。書籍はもちろん、当時のエリート層に教養を提供してブームとなっていた『中央公論』のような総合雑誌の売れ行きも激減した。

明治から大正にかけて、日本人の間で盛り上がっていた読書熱が一気に冷え込んでしまったんです。まさに令和の現代にも通じる“出版不況”の到来。

そんな出版界を巡る厳しい状況の中、大変面白いアイデアを思いつく出版社が現れた。

大震災きっかけに、止まらぬ本離れを逆手に取り、大勝負に打って出たのが『改造社』という潰れかけの出版社。

本書には、このように書かれています。

大正末期-出版界はどん底にあった。そんな出版界に革命を起こしたのが、「円本」だった。それは、倒産寸前だった改造社の社長がイチかバチかの賭けに出た結果だった。1926年(大正15年)12月、つまり大正の終わり、昭和になるとともに突風のようにはじまった「円本」ブームは、日本の読書を変えたのだった。

「円本」とは何か? その名の通り「1冊1円」の本のこと。

1冊1円というのは当時の事情からすると破格の値段だったそうです。ちなみに、当時のサラリーマンの月給の目安が「月給100円」。ビールの大瓶は「35銭」、総合雑誌は「50銭」だった時代。令和に換算すると、おそらく円本の値段は「2000円」程度。

結構いい値段だとお思いになるかもしれませんが、当時の単行本は1冊「2円~2円50銭」もした。つまり、現代で言うところの通常「4000円」で売っている本が半額程度で購入できる“お買い得”なサービス価格なんですね。