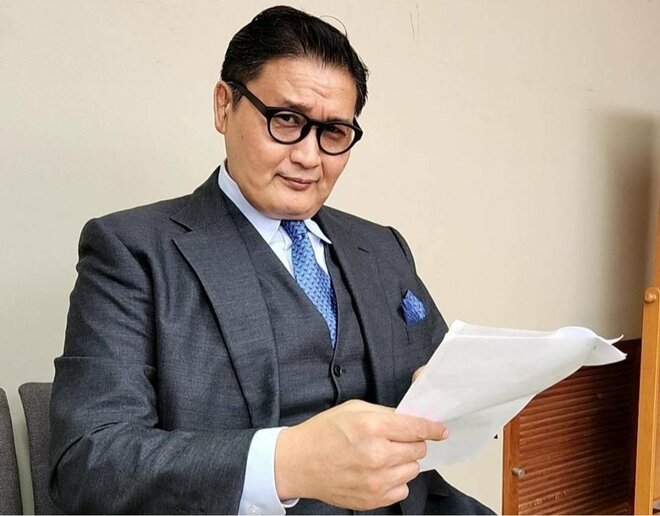

横綱、親方として、相撲を通じて日本文化や神事に長らく関わってきた貴乃花。自身が体験したことや、本を読んで学んだこと、そして、心に残った“ニッポンの魅力”を、歴史の話も交えながら伝えていく。

日本人が好きな武将といえば、織田信長です。うつけ者と呼ばれた若き日から、戦術の天才としての活躍、そして天下統一を目前にして倒れるという悲劇性まで、その生涯は実に魅力的。

短気で激烈な性格というイメージがありますが、近年の研究では、必ずしもそうではなかったとする見方もあり、今なお多くの人が自分なりの信長像を思い描き、語り合っています。

私の場合は、信長の“相撲好き”という一面にもひかれています。記録によると、信長は1570〜1581年までの間に、安土城下の常楽寺(現在の滋賀県)でしばしば相撲大会を開き、勝者を家臣に迎え入れたり、金銀の太刀や領地など、豪華な褒美を与えたそうです。

1570年といえば、信長が浅井長政・朝倉義景の連合軍と死闘を繰り広げた“姉川の戦い”があった年なので、信長がどれほど相撲を愛していたかを物語っていますよね。

また、1579年の相撲大会では、伴正林(ともしょうりん)という18歳ほどの力士が7人抜きの大活躍を見せ、信長の家臣になりました。その3年後、彼は本能寺の変で討ち死にし、信長と運命を共にしたと言われています。

ちなみに、現在の大相撲の東西の起源は、信長の竹相撲だそうです。竹相撲とは、巨大な竹の左右の両端を持ち、お互い逆方向にねじる力比べのこと。1581年、信長は伝統行事の火祭りが行われた際、力自慢の2人に竹相撲を取らせ、名勝負を演じた褒美に、東方から土俵に上がった者には「東」を、西方には「西」の姓を与えました。それが今の東西制につながっているといわれています。