武田鉄矢が、心を動かされた一冊を取り上げ、“武田流解釈”をふんだんに交えながら書籍から得た知見や感動を語り下ろす。まるで魚を三枚におろすように、本質を丁寧にさばいていく。

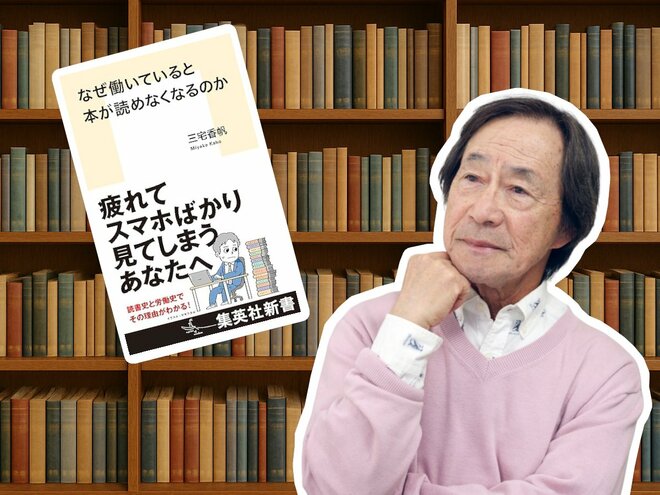

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆著・集英社新書)を題材に、“日本人と読書”について武田流解釈を加えながら読み解いております。

時は昭和初期。満州事変以来、中国への侵攻を進めていた日本軍は盧溝橋事件をきっかけに、全面的な日中戦争へと突入していきます。

そんな戦争一色の時代にも日本人は読書を忘れず、昭和10年代にもベストセラーが生まれます。それがマーガレット・ミッチェルの『風と共に去りぬ』、エーヴ・キュリーの『キュリー夫人伝』。どちらも海外発の翻訳本。

これが日本という国の面白いところというか素晴らしいところですが、アメリカと戦争するギリギリまで異国の文化を受け入れる柔らかい頭を持っていたんですね。

もちろん戦時色が強まった昭和15年頃からは、出版・新聞も軍部の支配するところとなりますが。

『風と共に去りぬ』はアメリカのベストセラーで、ご存じの通り映画化されました。しかも、欧州で第二次世界大戦が勃発している最中に(1939年製作・米国はこのとき未参戦)、一方のハリウッドでは映画を作っていたというんだから、すごいのひと言です。

私がよく覚えているのは、小林桂樹さんという1923年生まれの大先輩の俳優さんから聞いた話。

小林さんは兵隊としてシンガポールに攻め込んでいった。そして日本軍がシンガポールを攻略した後、押収した映画フィルムを見たそうです。それが『風と共に去りぬ』と『ジャングル・ブック』(1942年公開)。

実写版『ジャングル・ブック』は、ジャングルに育った少年がジャングルの平和を守るという、いわゆる“ターザンもの”。これに出てくる大蛇が、びっくりするぐらい精巧にできていた。そして、『風と共に去りぬ』のアトランタの街が燃える大セット。この2本の映画を見た小林さんは腰を抜かして、「この戦争は絶対に負ける」と確信したそうです。

「俺たちはこれだけ必死に戦ってるのに、あいつらは映画をつくる余裕がある」と。

日本とアメリカの圧倒的な国力の差を目の当たりにしたんですね。