武田鉄矢が、心を動かされた一冊を取り上げ、“武田流解釈”をふんだんに交えながら書籍から得た知見や感動を語り下ろす。まるで魚を三枚におろすように、本質を丁寧にさばいていく。

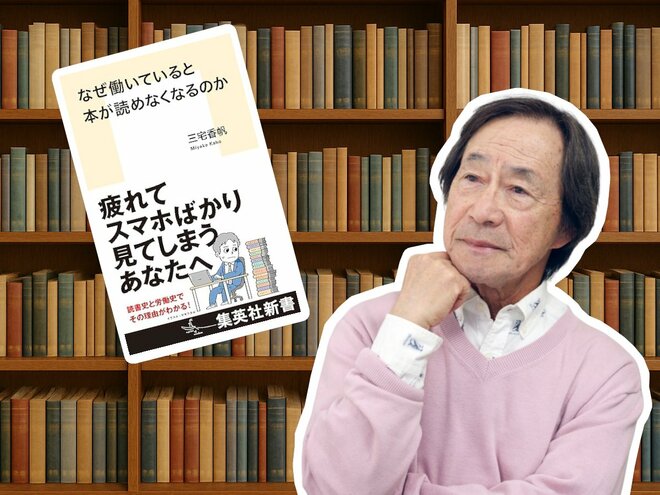

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆著・集英社新書)を題材に、“日本人の読書の変遷”をテーマに語っております。

1980年代から、出版界は「みんなの物語」ではなく「私の物語」がヒットし始めた。

戦後の日本は「みんなで頑張ろう」「みんなで豊かになろう」と、がむしゃらに頑張ってきた“みんな”の時代だったのが、80年代とともに“私”の時代に切り替わった。

代表的な本として著者が紹介しているのが、俵万智の『サラダ記念日』(1987年刊)。

「この味がいいね」と君が言ったから7月6日はサラダ記念日

いち女性の感性を、短歌という平安時代からの伝統的な文芸で表現したプライベート的な作品。これが瞬く間に200万部を超えるベストセラーになった。

これに先行するトレンドとして、音楽界にも新しいムーブメント“ニューミュージック”が起こりました。

その代表的なアーティストがユーミンこと荒井由実(のちに松任谷由実)。音楽界もユーミンから始まる“個人”の時代へと移り、パーソナルな楽曲へとシフトします。

それまでフォークの持つ「みんなで歌おう」の空気がなくなって、私ども『海援隊』も、この頃から食えなくなっちゃって、えらい目に遭いました……と、愚痴はさておき、話を出版に戻します。