武田鉄矢が、心を動かされた一冊を取り上げ、“武田流解釈”をふんだんに交えながら書籍から得た知見や感動を語り下ろす。まるで魚を三枚におろすように、本質を丁寧にさばいていく。

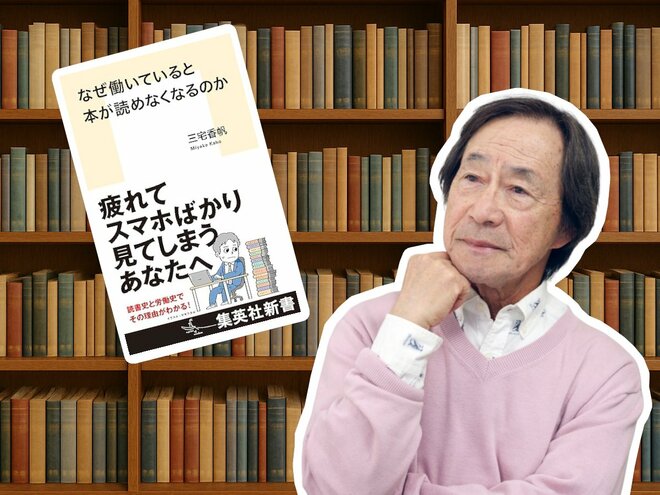

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆著・集英社新書)を題材に“日本人の読書の変遷”語ってまいりましたが、今回が、このテーマの最終回。

平成の世になって日本社会は大きく変わりました。バブル崩壊から、日本は「失われた30年」ともいわれる長い不景気に入ります。

国家を盛り立てると個人も豊かになった明治時代。自ら修養して学び、名を挙げて故郷に錦を飾る。そのために人々は知識を得るため、読書に励んだ。

それから時代が過ぎ、戦争に負けた日本は国民総出で、がむしゃらに頑張って働いた。そこで求められたのは教養、分かりやすくいえば学歴。大学さえ出ていれば、なんとかなるという時代。私どもの世代は、そういう青春を過ごしたんですね。

こうして高度経済成長を遂げた日本は、一億総中流という大きな目標を達成したけれども、やがてバブルがはじけた。

90年代まで来ると、集団で船を漕ぐ時代ではなく、それぞれに波をかき分け、「自分の選んだ波に、いかにうまく乗るか」という時代がやって来た。

振り返れば、私が青春を迎えた70年代、私が飛びついたのは、坂本龍馬とフォークソングでした。あの時代は非常にポリティカルな時代でしたが、私自身は、まったくのノンポリ。

私にはどうも、あの、学生運動をやっているやつの雄叫びっていうのが好きじゃなかったなぁ……。

当時の学生の主流は政治運動。フォークソングなんて亜流。たくさんの学生たちが学生運動を熱心にやっている中、私どもは、その隙間を狙って仲間と一緒にギターで歌を歌うという、ナンパもいいところ。

まだ覚えてます。当時、同級生から「武田は何が好きなんだ?」と聞かれて「坂本龍馬だ」って言ったら、「おまえ、マルクスじゃないのか」って。「マルクスなんか読んだこともない」と言ったら、そいつが返してきたのが、この言葉。

「おまえ、右翼だなあ」

私にはピンと来なかった。なんで、そいつが「右翼」と言うのか、彼の真意がまったく分からなかった。

ところが、時代が過ぎて世の中の事情が反転すると、政治運動をしてポリティックだったやつらが真面目にサラリーマンやったりして、非常につまらないノーマルになっちゃった。

そして、ついに2000年代、21世紀を迎えると“自己実現”の時代が始まります。何よりも自分重視の時代。

自己実現が最高の生き方となり、自分のやりたいこと、自分らしさ、そして情報化社会とも相まって、情報の波を捉えてうまく乗りこなすこと。こうした生き方が求められるようになる。

平成の真ん中から後半にかけても、ベストセラーが生まれます。

『電車男』(中野独人)

『世界の中心で、愛をさけぶ』(片山恭一)

『恋空-切ナイ恋物語』(美嘉)

純愛ブームの到来。まさに恋愛は“自己実現ゲーム”ですよね。

読む、ということに関しても事情が変わった。本は読まずに情報を読む。インターネット時代の始まり。これが登場したことで、いとも簡単に個人同士がつながれる時代になった。