武田鉄矢が、心を動かされた一冊を取り上げ、“武田流解釈”をふんだんに交えながら書籍から得た知見や感動を語り下ろす。まるで魚を三枚におろすように、本質を丁寧にさばいていく。

今回、題材とさせていただきますのは、今年のNHK大河ドラマ『べらぼう』の主人公でもある〝蔦重〟こと蔦屋重三郎。皆さんもドラマをご覧になっておいででしょうか?

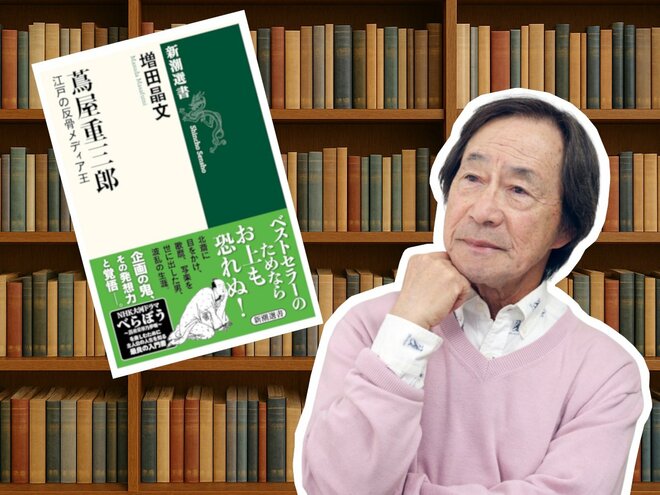

稀代の編集者であり出版プロデューサーでもある蔦屋重三郎の一代記『蔦屋重三郎 江戸の反骨メディア王』(増田晶文・新潮選書)を相棒に、江戸の街に出版文化の華をパァッと咲かせた蔦重の世界を、武田節満載でお届けしましょう!

時は寛延3年(1750年)、蔦屋重三郎は吉原に生まれました。数えで8つのときに父と母が離縁したため、重三郎は親戚に預けられます。養父の姓は喜多川といい、吉原で「蔦屋」の商号を掲げて茶屋を営んでおりました。これが現代風にいうと“蔦屋チェーン”というぐらい相当羽振りのいい、屈指の繁盛店だった。

当時の吉原は、江戸の北端、墨田川のほとりにありまして、碁盤の目のようになっている長方形の区画で、敷地面積28500坪もあった。これは、なんと東京ドームの2倍の大きさだったそうです。遊郭の周りは塀で囲まれ、その外側には幅五間(約9m)もある溝、通称“鉄漿どぶ(お歯黒どぶ)”と呼ばれる堀が張り巡らされていました。

この堀にはいろいろな意味があるんでしょうけど、ズバリ言うと「外からも入れないぞ、内からも出さないぞ」という、つまり堀を備えた夜のお城の“吉原城”。

敷地の中には、道の両脇にびっしりと、女性を商う遊女の館が並んでおりました。

交番もあって、ちゃんとお役人が出向していて、今でいう吉原クリニックのお医者さんもいた。その他にも現代風にいうとコンドミニアム、コンビニのような店もあって……本屋もあった。その本屋が今回の主役である蔦屋重三郎という若者の職場になるわけです。

吉原に定住する人口がおよそ1万人。ちょっと言葉の響きは悪いですが、“売春に特化したテーマパークシティ”。それが吉原という場所。それだけの広さがあるもんで、よくよく情報を仕入れていないと、いざ遊びに行っても自分好みの遊女や懐具合に見合った店に行き当たらない。

そこで、吉原に遊びに行くなら絶対に必要になるのが、“ガイドブック”の「吉原細見(さいけん)」。若き蔦屋重三郎は、この「吉原細見」をきっかけに出版業界で頭角を現していくことになるんですね。