武田鉄矢が、心を動かされた一冊を取り上げ、“武田流解釈”をふんだんに交えながら書籍から得た知見や感動を語り下ろす。まるで魚を三枚におろすように、本質を丁寧にさばいていく。

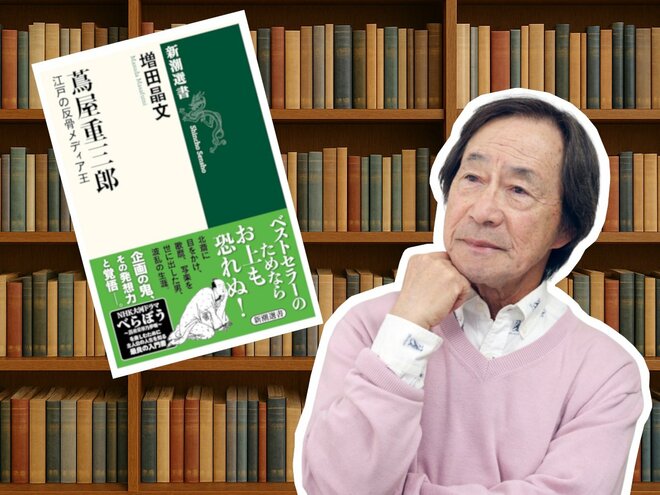

今年のNHK大河ドラマ『べらぼう』の主人公、“蔦重”こと蔦谷重三郎。江戸の街に出版文化の華麗な花を咲かせた彼の一代記『蔦谷重三郎 江戸の反骨メディア王』(増田晶文・新潮選書)を話のお供として、いつも以上に武田節満載でお届けしております。 先週に引き続き、男にとっての“夢のテーマパークシティ”吉原遊郭のお話から。

花魁が使う「ありんす言葉」ってありますよね。

皆さんもドラマなどで耳にしたことがあるでしょうが、「そうでありんす」「嫌でありんす」といった言葉は、江戸言葉じゃありません。吉原でしか通用しない、いわば“別世界の言葉”。江戸の男たちは花魁の「ありんす言葉」を聞くと、現実を忘れて吉原という夢の世界に、どっぷり浸ることができたんでしょう。

また、花魁には付き添いの“禿”という小さな女の子がいます。今の時代に、こんなことをしたら児童虐待で大変な問題になりますが、昔は少女の頃から妓楼(遊女が働く店舗)に住まわせて、性的に特化した女性を育てあげたんですね。

禿の彼女たちは“花魁の妹分”。姉さんである遊女のことを当初は長々しく「おいらのねーさん」と呼んでいたそうです。それがいつの間にやら、ぐっと縮まって、「おいらん」になった。トップクラスの吉原遊女のことを「花魁」と呼ぶようになったという説があります。

もう一つ、江戸言葉を紹介しましょう。

吉原の妓楼には「小見世」「中見世」「大見世」とあって、遊女たちにもランクがあった。今でいうガールズバーやキャバクラの上に超高級クラブがあるといったように。中には、いわゆる特権階級でしか入れないような特別な見世も同じ街にあった。